台湾の近現代史と〈日本〉 北村 嘉恵

はじめに

今回与えられている主題は、「隣国台湾に学ぶ ― キリス トの平和を祈り求めるために」である。趣意説明文では、外来政権による統治の続いた台湾の歴史と近年の民主化のうねりに言及し、「闇から光が輝き出よ」というみことばが掲げられている。個人的には大学一回生の夏に台湾を訪れる機会を 得て以来、台湾と日本の近現代史について調べ考えることが大事なテーマであり続けている。歴史上の資料を読み進めて いると、圧倒的な闇の深さに息をのむことが少なくない。と 同時に、これらの時代を生き抜いてきた人々の歩みをたどるなかで、自分の思いを超えた勇気や知恵、希望に触れること もたしかである。その一端をわかつことができればと願う(ⅰ)。

台湾の近現代史をたどるさいに留意したいことのひとつは、 歴史記憶の複数性ということである。これはもとより台湾に 限ったことではない。ただ、「台湾の歴史」というみかた、台湾に独自の歴史があるという考え方自体が新しいものである。 この二〇年間の台湾社会の民主化のプロセスを通じて可能となり、追求されてきた視座だといえる。それ以前は、台湾の 歴史は中国の地方史でしかなかった。中国の歴代王朝を暗記 することはあっても、自分たちの住む台湾にどのような来歴 の人びとが生活しているのかを知る機会は乏しかった。した がって、台湾民主化の道程は新たに台湾史を模索する試みで もあり、それは現在進行形の課題でもある。この過程において、 「台湾人」アイデンティティが新たに探求される一方で、先住 民族と漢民族、本省人と外省人といった異なる社会集団の歴 史経験が相互に緊張をはらみながら浮かび上がってくる。

さらに、台湾と日本の関わりを考えるさい、歴史記憶の非 対称性という問題にも留意したい。〈日本〉の近現代史をたど るとき、台湾を視野に入れなくてもさほど支障はないように 思いがちであるが、台湾の近現代史は日本との関わりを抜きにして、つまり日本による五〇年間の統治を無視して描くこ とができない。台湾に学ぶ、というときに、このように非対 称な関係が現在も継続しているということを意識していたい と思う。

一 真相balay と和解sbalay

昨夏、台湾の「先住民族の日(原住民族日 (ⅱ) )」 にあたる八月一 日に、蔡英文総統が政府を代表して先住民族に対する「お詫 び(道歉)」を表明した。「道歉」という言葉が十数回も繰り 返される声明において、お詫びの内容はかなり具体的である。 大まかに腑分けするならば、まず、過去四百年にわたり先住 民族がこうむってきた苦痛と不公平な待遇に対して。そして、 現在、先住民族に対する社会的な不義・不公平が継続していることに対して。このうち前者については、歴代の統治者(オ ランダ、鄭成功、清朝、日本、中華民国)による、先住民族に対 する処遇(武力制圧、土地掠奪、権利侵害)がそれぞれ挙げられ るとともに、マジョリティ(漢族)中心の歴史認識や偏見に満 ちた先住民イメージにも言及される。

蔡総統は、一片のお詫びの言葉をもって四百年にわたる痛 苦が解決されるものと期待すべきではないと断ったうえで、 それでもこれが一つの始まり―「和解」に向けた一歩になるようにとの期待を表明している。その願いは、先住民族の 言葉・慣習に寄せて次のように述べられる(ⅲ)。

タイヤル族の言葉で「真相」は Balay と言います。そして「和解」は Sbalay と言います。つまり、Balay の前に S の音を加えるのです。真相と和解、実はこれらは関連する 概念なのです。言い換えれば、本当の和解は、誠実に真相 に向き合うことによってのみ達成することができるのです。 先住民族の文化において、ある人が集落内の別の人に害 をおよぼしてしまい和解を望む時、長老は加害者と被害者 を同席させます。集まって直接謝るのではありません、そ うではなく、一人一人がそれぞれ自分の心のプロセスを率 直に話します。真実を語るというこの過程を終えた後、長 老はみなで杯を交わさせ、過去を本当に過ぎ去らせます。 これが Sbalay です。今日のこの場が、政府と先住民族との間のひとつの Sbalay となることを期待します。

「和解」を望みつつ「真相」に向き合うこと、何が「真実」 なのかを相手との対話を通じて理解していくこと、過去の事 実を消し去るのではなく現在に続く不実を過去のものとすること、その出発点としてこのお詫びはある。

ともに「和解」を追求していきたいというこの呼びかけは、 さしあたり、台湾社会の民主化、多元的で平等な国家の実現 に向けた実践のひとつである。だが、これを隣国のできごと として傍観することができるだろうか。台湾の先住民が直面 してきた歴史的な理不尽と現在に続く痛苦に、日本国は深く 関わってきた。日本社会にあって台湾の人びとの実践にどの ように参与しうるのかと考えざるをえない。

このような問いを抱きながら、ここでは霧社事件(一九三〇年)というできごとを中心として、近現代史における台湾先 住民族の経験に目を向けてみたい。

二 「霧社事件」という歴史的経験

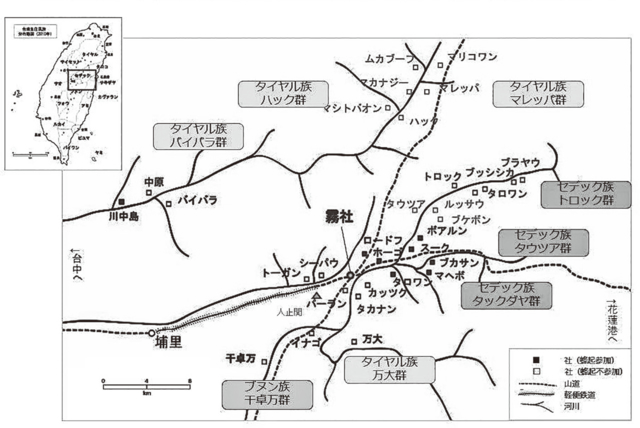

あらかじめ霧社事件の概略を記しておく(図一参照)。

一九三〇年一〇月二七日、台湾の中央山間部に位置する霧 社で、セデック族の男性約三〇〇名が駐在所や霧社公学校等 を襲撃し日本人一三四名・漢民族二名を殺害した。これに対し総督府は台湾軍の出動を要請するとともに、蜂起に参加 しなかった近隣のセデックやブヌンを利用して鎮圧戦を展開する。組織的な抵抗が終息したのちも、当局は近隣のセデッ クに武器を貸与し、すでに投降して収容所に身を寄せていた 蜂起側の生き残りのセデックを襲撃させる(第二次霧社事件、 一九三一年四月)など酷烈な報復を行った。この一連の戦いを 通じて蜂起に参加した六部落のセデックの人口は一二三六名 から二九八名にまで激減している。台湾植民地化から三五年 を経た時点で蜂起が周到に準備・実行されたという事実は、 当局にとっては統治の「実績」を揺るがす「失態」であり、 中央政界の政党間争いとも連動して台湾総督ほか高官の引責 辞任に至った。蜂起の連鎖・連帯を怖れる当局が情報統制に 神経を尖らせるなか、蜂起のニュースは世界各地でインパクトをもって受け止められている。

どこに視点を据えるか

霧社事件に関しては、戦前・戦後を通じて夥しいともいえ る叙述が蓄積されてきた。植民地台湾をめぐる叙述・記憶に おいて霧社事件は突出した位置を占めており、別言すれば、 台湾先住民族に関する議論は霧社事件に偏ってきたといえる。

現在に至るまで、数多くの日本人が霧社を訪れ、「現地の人 たち」から話を聞き、霧社にまつわる自らの体験や情感を表 現しようとしてきた。戦後日本における霧社事件をめぐる記 憶や証言は、このような営為を通じて、形成されてきたとも いえる。霧社事件の「真実」「真相」に接近しようと、少なく ない人々が聞き取りをそれぞれに試みてきたのだ。重要なこ とは、そうした作業を通じて浮かび上がってくるのは、より 客観的で明快な「真相」であるというよりは、相互に緊張を はらんだ、いくつもの「真実」がいまだに痛みをともなって 混在しているという現実である。

戦後歴史学において霧社蜂起は「日本帝国主義の植民地支 配に対する民族的闘争」「高山族の長い栄光ある抵抗戦争史の 記念すべき金字塔」だという観点から関心を集めてきた。もとより、蜂起として表出した日本統治に対する批判の峻厳さ や、同時代に種々の抑圧下にあった人々に与えたインパクト を過小評価することはできない。また、「兇暴」な「蕃人」に よる「突発的」で「野蛮」な蜂起だとする植民者や「文明人」 (在台キリスト者を含む)の見方を乗り越えて、蜂起のもつ意味 を捉え返すうえでも重要な観点である。

だが、霧社蜂起が人間の尊厳をかけた先住民族の戦いだと 言うとき、蜂起に加わらず、しかし事件と無関係ではありえ なかった先住民の存在については、どのように考えていけば よいのか。たとえば「蕃を以て蕃を制する」という繰り返し 使われてきた言葉を引用して統治者の仕打ちの酷烈さを指摘 することは、たやすい。けれども、もしそれだけならば、同 時代の人々が直面していた現実に近づくことは難しいのでは ないか。「抗日蕃」「味方蕃」という植民者によるレッテルを 所与の前提として事件やその記憶を捉えようとするとき、抜 け落ちてしまうものは何なのか。

姉妹ヶ原事件の生き残りと霧社事件

このような問いを考えるようになった契機はいくつかあるが、その一つが邱若龍の漫画『霧社事件』の一コマである。(図 二 邱若龍画/江淑秀、柳本通彦訳『霧社事件―台湾先住民、日本 軍への魂の闘い』現代書館、一九九三年)

マヘボ社の頭目であるモーナ・ルダオが、民族の命運を見 据えながら蜂起の決断を表明した後、同社の若者たちが近隣 の各社を回って参加の説得を試みる。これに対し、パーラン 社の頭目ワリス・ブニは、「わが社の若者はほとんど死んでしまった……」と拒絶の意を示した。この短い言葉は、パーラン社(の頭目)にとって、蜂起に加わらないという決断に至る 歴史過程とはどのようなものであったのか、という問いを読み手に投げかけてくる。

上述の場面の欄外には、「以前日本人の罠にはまってブヌン 族に殺されたのはほとんどパーラン社の若者だった」と注記 がある。ここで邱が想起しているのは、これより三〇年近く 前にセデック・タックダヤが蒙った災禍についてである。

一九〇三年一〇月、霧社から一五キロほど南下した濁水 渓沿いの平原(姉妹ヶ原)で、セデック・タックダヤの壮丁 一〇〇人以上が、ブヌン族によって殺害された。台湾総督府 の資料には「埔里支庁ニ於テハ前年ニ於ケル同蕃〔タックダ ヤ群〕ノ兇行ニ対スル報復ニ関シ指嗾スル所アリ(ⅳ)」 と、日本 当局の関与を示す記述がある。「姉妹ヶ原のだまし討ち」ある いは「姉妹ヶ原事件」とも呼ばれるこの大惨事について、その事実関係を検証するための資料は限られているが、近年、 霧社事件に関する研究の進展とともに、新たな視点から理解が進みつつある。とりわけ、霧社事件とその後を生き抜いて きた個々人に即して、その家族、部落、族群の歴史を丹念にたどろうとする試みが、相次いで出版されている。これらを通じて、従来の霧社事件像には収まりきらない経験や記憶の 断片が、相互に緊張をはらみながら提示されている。それは、 事件に関する既往の叙述に対して、なにがしかの「新事実」 を付け加えるというより、台湾先住民族の歴史・文化・社会をどのように描くのかという問題提起にほかならない。

これまで、この出来事は一九三〇年の蜂起に至る導火線として描出されることがしばしばであった。これに対して、霧社地域において聞き取り調査を重ねてきた簡鴻模は、そうした観点を継承しつつも、セデック・タックダヤ内部における 姉妹ヶ原事件のインパクトの相違に着目して、「なぜ六部落の みが霧社事件に参加し、他の六部落は蜂起に加わらなかったのか」という問題に踏み込んだ議論を展開している。

簡は次のように指摘する。「姉妹ヶ原事件の百年後に行っ た部落族譜調査において、中原部落の家族の多くはそのルー ツをたどることができない。そこで追跡しうる年代は、トーガン社の後裔が大半を占める眉渓部落と二代もの隔たりがあ る(ⅴ)」。粘り強い調査のなかで浮かび上がってきたこの事実は、 次に掲げるような口述記録とともに、パーラン社が経てきた 歴史の厳しさをものがたっていよう。

オーラル・ヒストリーのなかの姉妹ヶ原事件

日本側の記録によれば、パーラン社の戸数および人口は、 一八九七年に一六八戸・七七〇人余りで、霧社地区で最も 大きな部落であった。タックダヤ群全体でも五三七戸・約 二四〇〇人という規模である。一〇〇名以上の壮年男性の突 然の死は、残された女性や子どもにとっては、いかに生き延 びていくかという問題に直結し、社会全体にとってはgaya(掟、 規範)をいかに守りうるかという問題にもつながった。

この歴史的経験について考えるひとつの史料を紹介したい。 一九五二年に中原部落(三五年にパーラン社から強制移住)で生 まれたタパス・ナウィ(Tapas Nawi・林月秋)の口述史料であ る(ⅵ)。祖父母については何も知らないという彼女が唯一覚えて いるのは、母親から聞いた祖母の「得意技」に関する話である。 祖母は機織りはできないけれども罠を仕掛けるのが得意だっ たという。いつも部落の向かいの山に行っては罠を仕掛けて ネズミを捕っていたと。時にはあまりに大量なので背負って 動けないほどで、いったん部落に引き返して息子を呼んでいっ しょに背負って帰ったという。

ここに描かれているのは、姉妹ヶ原事件後のパーラン社の 情景である。多くの家庭が依るべき男性を失い、とりわけ狩 りに出る者がいなくなった家では、残された女性や子どもが 家の脇や畑に罠を仕掛けてネズミを捕り、それによってタン パク質を補うしかなかったのだという。タパス・ナウィ自身は、 姉妹ヶ原事件の歴史についておそらく知らない。事件の記憶 としてではなく、ネズミ捕りの罠を仕掛けるのが得意だった という祖母にまつわる聞き伝えの中に、「事件後」を生きる部落の人々の歴史が刻み込まれている。

オーラル・ヒストリーから示されるのは、「歴史的事件」と しての姉妹ヶ原事件の重大性ばかりではない。当時のセデックのしきたりに従って夫の死を悼み、活路を開こうと新たな配偶 者を求め、あるいは食糧の確保に営々とする女たちの姿は、セデックの社会に日本が入り込んでいく過程で、どのような事態 が進行していたのかを具体的に浮かび上がらせている。

これはパーラン社に特異な事態ではなかった。一九一〇~ 二〇年代初頭の時期、セデックの集落・族群は人口が半減す るような歴史を経ている。このような経験の蓄積は、その族 群社会にとっても、個々の先住民の意識・認識にとっても、 深い影響を及ぼしてきたはずだ。

邱若龍の描くワリス・ブニ(パーラン社の頭目)は、蜂起の 決断をするモーナ・ルダオたちの勇壮さとは対照的に、悄然 たる雰囲気をにじませている。この問題提起的な描写につい ては議論の余地があるとしても、一九三〇年までの歴史過程 に蓄積されてきた人々の経験の一端をよく描出しているとい えるだろう。相次ぐ戦闘の経験を重ねながら、いかに生き延 びていくかという抜き差しならない問題が、繰り返し顕在化 してきたはずだ。一九三〇年の蜂起の計画への関わりかたも、 そのような継続する事態のなかでのひとつの選択として考え る必要があるだろう。

「味方蕃」への視線

一九三〇年一〇月、モーナ・ルダオ率いるセデック・タッ クダヤが蜂起に立ち上がった直後、ワリス・ブニはパーラン 社の中からイバン・ピリン等の数名を埔里支庁に派遣した。 蜂起に加わらないと決断したワリス・ブニにとって、計画を 事前に密告しないこと、蜂起直後に官憲に報告に赴き、パー ラン社が蜂起に参加していないことを表明することは、厳しい決断の連続であったはずだ。埔里の警察は、当初、この報 告を真に受けようとはしなかったという。

蜂起の輪郭が明らかになるにつれ、総督府および台湾軍は、 セデック・タックダヤの中でも蜂起への不参加を表明したパー ラン、タカナン、カッツク、シーパウ、トーガンの五社に、 戦場の偵察や投降の説得を行わせたほか、蜂起六社の食糧倉 庫を焼き払い耕作地を踏み荒らさせるなど、蜂起鎮圧の前線 を担わせる。総督府内部には鎮圧戦への先住民の動員をめぐり「多少異論 (ⅶ)」 があったというが、警察・軍隊の死傷者を最 小限にとどめ、一刻も早く事態の収拾をはかろうとすれば、 近隣の先住民に恃むほかなかった。蜂起の鎮圧過程に関わる警察・軍隊の膨大な資料群の中には、このような蜂起への不 参加を表明した先住民の動向に関する記録も散見される。

次に掲げるのは、一九三〇年一一月一四日付の警察隊による記録である(ⅷ)。 パーラン社蕃人ハ目下出役中ナルガ、ロードフ其ノ他ノ蕃 人ヲ庇護シ居タル等誠意ノ認ムヘキモノナキヲ以テ、本日 一同ヲ分室前庭ニ集メ三輪隊長ヨリ厳重ナル訓戒ヲ与ヘタ尚本日出発ニ際シホーゴー社蕃丁ヲ一隊ノ中ニ紛レ込マシ メタルヲ発見サレ右蕃丁ハ分室前ニ引立テラルヽ際、隙ヲ 見テ自殺セリ パーラン社事情以上ノ如クナルヲ以テ其ノ挙措ニ付テハ充 分監視ヲ厳重ニシツヽアリ

この記録には、統治者が「味方蕃」と呼んだ人々をどのよ うに見ていたか、その深い不信と警戒の念が如実に示されて いる。蜂起に加わらなかったパーラン社の人びとは、「味方蕃」 として当局の蜂起鎮圧戦に動員された。この数日間は、埔里 からの物資輸送路の両脇の樹木を伐採する作業に従事してい る。食糧に窮した蜂起側のセデックの奇襲に備えて見晴らしを確保するための作業である。そのようななか、蜂起側の女性や子どもの中にはパーラン社の親族のもとへ身を寄せよう とする者も少なくなかった。「ロードフ其ノ他ノ蕃人ヲ庇護」 とは、パーラン社の人びとが蜂起側の人びとを匿っていることを示す。労役へ向かう隊列に蜂起側の逃亡者を紛れ込ませようとするような関係もあった。パーラン社の中から日本人 襲撃に加わった者があるとの情報も、総督府は入手していた。 「敵蕃」「味方蕃」として弁別すべき先住民内部の関係は複雑 であり、それだけに日本に対する「誠意」は可視化されねばならなかった。敵か味方かを見極めようとする執拗な監視に、 人々はさらされ続けることとなる。

家族や親族、友人、知人が敵味方に分断され殺し合うという酷烈な経験について、このような状況を見据えることなし に考えることは難しいだろう。なにを「事件」として取り上 げるのか、「事件」を通じて表出した構造がどのように連関しているのか、「事件」をめぐる個別の経験や記憶がどのように 絡まりあっているのか、といった問題を議論にのせていくような視座が求められている。「抗日」という指標からのみ関心 を向けるならば、台湾先住民にとっての「霧社事件」の意味 を理解し損ねることになりかねない。

三 「和解の日」制定の呼びかけ

二〇〇〇年一〇月二一日、「霧社事件七十周年国際学術シン ポジウム」が台湾基督長老教会総会の主催により台北で開か れた (ⅸ)。報告者の一人であるSiyac Nabu(高徳明)牧師は、カッ ツク社生まれのセデックとして二歳のときに霧社事件に遭遇 し、母親に背負われて難を逃れた経験を有する。一連の出来 事に関する彼の記憶は、もっぱら年輩者から聞き継ぐなかで 形成されてきたという。セデックにとって霧社事件とは何で あったかをセデック語で語られた報告を通じて如実に示され たのは、「霧社事件」は決して過去の出来事ではないというこ とである。とりわけ鋭い衝撃を受けたのは、台湾先住民の「和解」の日を設けようという呼びかけが、なによりもまずセデッ ク内部における和解、そして近隣のタイヤル族やブヌン族と の間における和解への希求として表明されたことであった。

「霧社事件」が蜂起に参与した者しなかった者をともに巻き込み、お互いに対する仇敵の情感が長年にわたって解きほぐ されないままに心の底に積み重なっているという現実。毎年 のように政府主催で行われてきた記念式典はもっぱら国民党 政権の視点から「中華民国の烈士」としてモーナ・ルダオら を顕彰するにすぎず、生き残った人びとの内的な傷を癒すと いうよりはむしろ亀裂を深めることにもつながっているとい う事態(ⅹ)。世代を超えて現在にまで続く隔たりの壁を乗り越え ていこうとの呼びかけは、現実の痛みのただ中から発せられ ている。

シンポジウムの最後に、「霧社事件」を台湾人の集合的な歴 史記憶として刻むべく国定記念日(一〇月二七日)の制定を政 府に求めようとの提案がなされた。「霧社蜂起が台湾人の追求 する民主、自由、平等、人権擁護という偉大な精神の表現に ほかならない」という新たな理解がその中核にある。加えて、 台湾の国定記念日には台湾人に直接関わる事項としてわずか に「和平記念日」(二二八事件)と「光復節」があるにすぎな いという状況への異議申し立てをも含んでいる。台湾の歴史、 台湾人の歴史記憶として、共に心に刻むべきことがらは何か、 という問題提起である。提案発起人には、長老教会関係者や 歴史研究者など約五〇人が名を連ねている。同年は陳水扁総 統のもとで民進党政権が初めて発足した時機にあたり、台湾 社会における歴史的なうねりを象徴する発議でもあった。

その後、この提案は実現に至っておらず、二〇〇五年に冒 頭で触れた「先住民族の日」が新たに定められた。何を台湾人の集合的な歴史記憶とするのかという問いは、もとより容 易に答えのまとまるものではない。むしろ、異なる経験や歴 史記憶をもつ人びとが和解を希求しつつ相互理解を深めてい く試みが、葛藤をともないながら不断に継続している現実にこそ、闇のなかにほのめく光を見る思いがする。

おわりに ―

不信が心を占めることのないように 和解の営みについて思い巡らすとき、繰り返し立ち戻る言 葉としてブラザー・ロジェの祈りと呼びかけがある。今回の報告を準備しながら新たに慰めと励ましを受けた一節を引い て結びとしたい(ⅺ)。

過去に受けた侮辱や傷の記憶ほどいつまでも残るものはありません。このような記憶は、邪推する心を育み、それが何世代にもわたって受け継がれていくこともあります。しかし、 福音に根ざしたゆるしは、これらの記憶をも乗り越えてゆく のです。

どんな形の不信であっても―それが昔から続くものであ れ、新しく生み出されたものであれ―それらが心を占める ことのないように全力を出し切って生きている人々がいます。 あなたも、そのような人々の一人となって歩いていきますか。

注 ⅰ

修養会においては、「Ⅰ 台湾近現代史のなかの霧社事件」「Ⅱ 二二八事件のなかの先住民」という二部構成のもと、Ⅰ「 1. 「霧 社事件」を生きのびる:姉妹ヶ原事件~第二次霧社事件 / 2. 「霧 社事件後」を生きる:マホン・モナの後半生」、Ⅱ「1. 三つの名前 を生きる:ロシン・ワタン」、「 2. 「獄外の囚」:高白蘭の後半生」 という4つの柱を立てた。本稿ではこのうちⅠ―1の内容を中心 に再構成する。なお、本稿第二節は拙稿「「台湾原住民族にとって の霧社事件」を問う」(『日本台湾学会報』第一二号、二〇一〇年)と重なる部分 がある。史料の出典等については同稿も参照いただければ幸いである。

ⅱ

一九九四年八月一日総統が公布した第三次改正憲法により、中華民国憲法条文に初めて「原住民」という呼称が用いられた(九七 年改憲時に「原住民族」)。一九八〇年代半ば以降に隆盛した台湾 先住民の権利回復運動において「正名」(名を正す)運動はひとつ の重要な柱であり、これまで外来者が用いてきた「番人」「蕃人」「高 砂族」「高山族」「山胞」という蔑称・他称を「原住民」(もとから の住民という含意)に改めるという要求が憲法レベルで実現した 節目にあたる。国連の「世界の先住民の国際デー」制定(一九九四 年)などの潮流のなかで、この間の経緯を記念すべく、二〇〇五 年に八月一日を「原住民族日」と定めた。

ⅲ

中華民国総統府の公式サイトには、お詫びの全文テキストおよ び式典の動画が掲載されている。http://www.president.gov.tw/ Default.aspx?tabid=131&rmid=514&itemid=37797

ⅳ

台湾総督府「秘 全島理蕃ニ関スル調査」(『霧社事件ニ関スル 参考書類』一九三〇年、『石塚英蔵氏関係書類6』)。

ⅴ

簡鴻模「Tgdaya 的起源、遷徒与重大歴史事件」(簡鴻模、依婉・ 貝林編著『中原部落生命史 Patis Ltlutuc Rudan Knkingan Sapah Alang Nakahala』永望文化、二〇〇三年)二八~二九頁。

ⅵ

前掲『中原部落生命史』七六五~七六九頁。

ⅶ

台湾軍参謀部『霧社事件陣中日誌 自昭和五年十月二十七日/ 至同年十二月二日』(春山明哲編『霧社事件軍事関係資料』不二出 版、一九九二年所収)九三~九四頁。

ⅷ

「霧社騒擾事件捜索隊行動並蕃情」一九三〇年一一月一四日条 (『石塚英蔵氏関係書類5』)

ⅸ

シンポジウムの報告・討議は、Yabu Syat、許世楷、施正鋒主編『霧 社事件―台湾人的集体記憶』(前衛出版社、二〇〇一年)として 刊行されている。

ⅹ

日本の統治下において否定すべき存在として遇され続けた蜂起 者側の生き残りやその後裔たちにとって、モーナ・ルダオらが中 華民国政府から「烈士」として公的に認められたことのもつ意味 もまた無視することはできない。その重みを受け止めつつ、国家権力による顕彰とは別の方法・かたちで、関係する人びとの尊厳 を回復し痛みをやわらげる実践をしていくことができればと願う。

ⅺ

ブラザー・ロジェ著/植松功訳『信頼への旅―内なる平和を 生きる三六五日の黙想』サンパウロ、一九九七年。 (北海道大学教員・京都みぎわキリスト教会員)